| Issue |

JNWPU

Volume 43, Number 3, June 2025

|

|

|---|---|---|

| Page(s) | 564 - 573 | |

| DOI | https://doi.org/10.1051/jnwpu/20254330564 | |

| Published online | 11 August 2025 | |

The influence rule of near-field wake vortex of tanker and the evaluation of dangerous area

加油机近场尾涡影响规律及危险区域评估

Key Laboratory of Aerodynamic Computational Simulation, Aeronautical Computing Technique Research Institute Aviation Industry Corporation of China, Xi'an 710019, China

Received:

22

June

2024

The development of wake vortex of refuelling aircraft includes two stages: near-field and far-field. In the near-field stage, wake vortex is in the phase of rolling up and maturity. The evolution mechanism of wake vortex is complex and the resulting wake vortex is of great strength, which will adversely affect the safety and stability of downstream aircraft, especially small and medium-sized unmanned aircraft, so it is necessary to focus on the study of the development and influencing law of the wake vortex. The potential hazardous area is evaluated by analysing the tail vortex field. The Reynolds average method is used to simulate the near-field distribution of the wake vortex of the hypothetical tanker by using CRM aircraft, and the position of the vortex core and the influencing law and range of the wake vortex of the tanker under different incoming Mach numbers and crosswind conditions are analysed. On this basis, the configuration of the following UAV is selected as the research object of the receiver, and the coefficient of critical rolling moment is selected as the criterion of the dangerous area. The dangerous area of the wake vortex of the following aircraft behind the CRM refuelling machine is evaluated by using the calculation and analysis. The results show that increasing the Mach number makes the longitudinal position of the vortex core lower, the radius of the vortex core larger, and the circulation of the wake vortex at the same flow direction larger. The crosswind makes the vortex core position shift obviously. The larger the crosswind is, the larger the shift is, and the wake vortex dissipation will be accelerated at the same time. Under the influence of the wake vortex field of the refuelling aircraft, the potential dangerous area faced by the following UAV is mainly affected by the circulation of the wake vortex and the characteristic parameters of the following UAV, and the position of the dangerous area is consistent with the position of the vortex core.

摘要

加油机尾涡的发展包括近场和远场2个阶段, 近场阶段尾涡处于卷起和成熟期, 尾涡的演化机理复杂且形成的尾涡强度较大, 对下游飞机特别是中小型无人受油机的安全性和稳定性会造成不利影响, 因此需要重点研究近场尾涡的发展及影响规律, 通过分析尾涡流场对其潜在的危险区域进行评估。采用雷诺平均方法模拟以CRM飞机为假想加油机的尾涡的近场分布, 对不同来流马赫数和侧风条件下加油机近场尾涡的涡核位置和影响规律及范围进行分析, 在此基础上以"捕食者"无人机构型为受油机研究对象, 选取临界滚转力矩系数作为危险区域判据, 通过计算分析评估了受油机在CRM加油机后的尾涡危险区域。研究结果表明, 增大马赫数使得涡核在下落阶段纵向位置更低, 涡核半径变大, 尾涡环量变大; 侧风使涡核位置出现明显偏移, 侧风越大, 偏移量越大, 同时会加速尾涡耗散; 在加油机尾涡流场影响下, 受油机面临的潜在危险区域主要受加油机尾涡环量和受油机特征参数影响, 且危险区域位置与涡核位置变化保持一致。

Key words: near-field wake vortex / development law of wake vortex / vortex core location / wake vortex dissipation / dangerous area

关键字 : 近场尾涡 / 尾涡发展规律 / 涡核位置 / 尾涡耗散 / 危险区域

© 2025 Journal of Northwestern Polytechnical University. All rights reserved.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

空中加油技术是航空领域的关键技术之一, 它可以增加飞机航程和作战半径、延长留空时间、提高有效载荷、增强攻击突然性, 能够大幅提高作战效能[1]。

在加油过程中, 受到加油机尾流场影响, 受油机的气动特性会发生不同程度变化, 不加以优化控制则会对加油机的稳定性造成严重影响。

飞机尾涡的发展分为近场涡和远场涡2个阶段, 近场涡包括尾涡的卷起阶段和成熟阶段, 远场涡包括尾涡的中远场和耗散阶段[2]。目前专家学者主要致力于起飞、进近和着陆阶段的尾涡演化分析, 通过分析地面效应缩短起飞安全间隔, 对巡航阶段的尾流演化研究较少。温瑞英等[3]采用雷诺平均法模拟A320起降阶段的近场演化过程, 并研究近场尾涡特征参数的计算方法, 指出A320机型更适合采用3~12 m的平均环量值来描述近场尾涡强度。谷润平等[4]基于大涡模拟方法研究A320在无风条件下的尾涡演化, 得出近场涡的涡核发展情况。林孟达等[5]采用大涡模拟方法结合自适应网格技术研究尾涡的演变, 模拟尾涡卷起和远场衰减过程, 并在此基础上创建尾流间隔快速预测系统。张泽宇[6]利用嵌套网格, 使用脱落涡模拟方法, 研究飞机起降阶段, 不同的地面高度对飞机尾涡合并过程的影响, 以及地面效应对二次涡的诱导作用。Pan等[7]研究A330飞机的尾涡耗散机理, 应用条带状法计算后机ARJ21的气动力和力矩系数, 分析并指出了尾涡遭遇的安全性间隔。

另一方面, 侧风等大气环境也会对飞机尾涡的演化产生影响。张钧铎等[8]采用自适应网格大涡模拟技术研究ARJ21客机尾涡在侧风条件下的近地演化过程, 并分析在不同侧风条件下尾涡的演化与衰减特性。魏志强等[9]使用RANS方法进行数值模拟, 发现侧风会加速尾涡的消散。潘卫军等[10]采用大涡模拟方法对不同侧风下航空器近场尾涡进行数值模拟, 研究进近阶段侧风对尾涡的影响, 表明侧风越大尾涡耗散速度越快。Li等[11]研究均匀侧风和线性垂直剪切侧风对尾涡耗散和涡强度的影响。

对于尾涡遭遇的危险性分析, 目前学者们提出了不同的量化指标。Perez-Batlle等[12]基于尾涡快速仿真模型研究中高空长航时遥控驾驶飞行器受尾涡的影响, 并计算滚转力矩系数量化前机尾涡对后机的影响, 以RQ-4A和MQ-9为例划分尾涡危险区域。谷润平等[13]建立尾涡消散模型和尾涡遭遇安全性评估模型, 选择滚转角速度衡量尾流遭遇的严重程度, 并考虑侧风条件对危险区域侧向安全性的影响。魏志强等[14]基于飞机尾涡流场快速仿真计算模型给出不同飞行高度处尾涡危险区域计算方法, 并分析高空尾涡危险区域的影响因素。马义龙[15]基于CFD方法对配对前机的尾流流场进行数值模拟计算, 得到了配对前、后两机的尾流安全间隔, 进一步对配对进近模式的尾流安全区域做出了分析讨论。上述相关研究对指导尾流场关键影响区域划分具有重要意义。

目前的研究主要是通过尾涡快速预测模型建立尾涡遭遇危险性评价指标, 对通过数值模拟建立评价指标的研究较少。本文选取CRM模型作为加油机, 分析其尾涡的位置和影响范围, 并对不同马赫数和侧风影响下的尾涡发展规律进行比较。选取“捕食者”无人机作为受油机构型, 以加油机尾涡环量和受油机特征参数计算滚转力矩系数, 量化受油机在加油机尾涡中的危险程度, 根据受油机所能承受的最大滚转力矩系数划分尾涡危险区域, 并分析涡核位置和危险区域的关系。

1 尾涡数值模拟方法

本文以RANS数值模拟方法求解CRM加油机的尾涡流场, 根据流场结果判别尾涡的位置和影响范围, 并进行网格无关性验证, 确定数值模拟方法的可靠性。

1.1 数值模拟方法

采用雷诺平均方法(RANS)进行数值模拟, 湍流模型选择SST模型。

雷诺平均方程为:

上述方程中 是雷诺应力, 表示湍流的影响。如果要求解该方程, 必须对其进行封闭, 本文使用SST k-ω模型对RANS方程进行封闭。

方程求解采用有限体积法, 有限体积法具有良好的守恒性, 可以克服泰勒展开离散的缺点, 能够很好地解决复杂的工程问题, 并且对网格具有良好的适应性。空间离散方法选择二阶迎风格式, 可以减少数值耗散影响, 且收敛速度较快。

1.2 尾涡判别方法

1.2.1 涡核位置

通常将尾涡中心涡量最大的点称为涡核, 涡量的表达式为

式中,, u, v, w分别为沿x, y, z方向的速度分量。

1.2.2 涡核半径

尾涡影响范围一般通过涡核半径来描述, 定义从涡核位置到最大切向速度位置之间的距离为涡核半径。但考虑到误差的干扰, 本文选择与最大切向速度值相差0.2 m/s之内的所有点, 将涡核位置到这些点的平均距离定义为涡核半径。在该过程中需注意区分左右涡, 避免最大切向速度点的交叉干扰。涡核半径的计算方法如下: 假设某一截面的涡核位置是(P0x, P0y, P0z), 截面上任意一点的坐标是(P1x, P1y, P1z), 假设逆时针方向为正,涡核到该点位置的切向方向为(0, -(P1z-P0z), P1y-P0y), 切向速度是该点的速度到切向量的方向投影, 得到尾涡切向速度的计算公式为

1.2.3 尾涡环量

尾涡环量是速度矢量沿流场中一条封闭曲线的线积分, 在不同的流向截面上, 选取距离涡核位置不同的径向距离, 将切向速度的线积分作为尾涡环量, 表达式为

由于后处理中得到的切向速度为每一个网格节点上的离散数值, 无法直接进行积分。因此对于某一个具体的径向距离, 将周向均分为25个点, 插值计算每个点的切向速度, 取其均值为vθ, 以涡核到对称面的距离向下取整作为径向距离的上限。

1.3 方法验证

1.3.1 几何模型和求解设置

加油机是给飞行中的飞机补充燃料的飞机, 多为大型运输机或战略轰炸机改装而成, 可以延长受油机续航时间。本文采用大型运输机标模CRM模型作为研究对象, 模型参数见表 1。

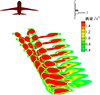

首先通过ICEM CFD生成结构网格, 设置气流流动方向为x轴正方向, 展向右翼为y轴正方向, 垂直于流动方向的正上方为z轴正方向, 计算域大小设置为1 400 m×500 m×700 m, 计算域在x方向的边界为机后10倍翼展位置, 在y方向边界为4倍翼展位置, 在z方向边界为6倍翼展位置。为更好地捕捉尾涡, 对机翼上方网格进行加密, 模型的网格分布如图 1所示。

|

图1 网格示意图 |

使用CFX求解定常雷诺平均N-S方程, 设置入口、出口和远场为压力远场, 具体计算状态见表 2。

CRM构型数据

CRM计算状态

1.3.2 网格无关性验证

在加油机尾涡的数值模拟过程中, 网格数量对模拟结果有明显影响, 粗网格在尾迹区的模拟效果较差, 细网格在计算中则会造成不必要的浪费, 因此需要进行网格无关性验证选择合适的网格数量。

分别对600万, 2 000万, 3 500万和5 000万的网格数量进行数值模拟, 比较不同网格数量的尾涡云图,如图 2所示。从图 2中可以看出600万的网格沿流向网格尺度过大, 造成数值耗散严重, 无法准确捕捉翼尖涡的强度。

|

图2 x=2b截面处的尾涡云图 |

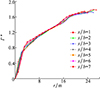

进一步比较不同网格数量涡核位置及其涡量的模拟结果, 如图 3所示。图 3反映出3 500万网格和5 000万网格的结果非常接近, 2 000万网格的涡核纵向位置在机后2倍翼展到4倍翼展的范围内明显高出3 500万网格。因此, 在后续研究分析中选择3 500万的网格进行数值模拟。

|

图3 不同网格下左涡核位置和涡量图 |

1.4 尾涡判别结果

对于3 500万网格的模拟结果, 本文分析其尾涡对的涡核位置、左涡核半径以及尾涡环量。

提取不同截面的涡核位置坐标, 随流向距离的变化情况如图 4所示, 涡核展向坐标随流向距离的增大而逐渐减小, 左右涡核对称靠近; 左右涡的纵向坐标随流向的变化曲线基本重合, 说明两涡对称上升下落趋势一致; 在机翼后3倍翼展位置之前, 涡核纵向坐标随流向而逐渐上升; 在3倍翼展位置达到最大值后开始逐渐下降。

|

图4 涡核位置随流向距离的变化 |

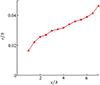

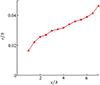

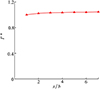

按照1.2.2节的涡核半径计算方法, 计算得到左涡的无量纲涡核半径,如图 5所示,其中无量纲涡核半径定义为涡核半径与机翼展长之比。图 5中无量纲涡核半径随流向距离的增加而增加。

|

图5 无量纲左涡核半径随流向距离的变化 |

尾涡强度大小可以用尾涡切向速度的积分表示, 对于1.2.3节方法得到的尾涡环量, 选择x/b=7截面5 m径向距离下环量Γ(5)作为Γ0对计算结果进行无量纲化, 无量纲尾涡环量用Γ*来表示。

图 6是不同流向位置的无量纲尾涡环量随径向距离的变化。涡核径向距离小于5 m时, 无量纲尾涡环量随径向距离的增加而急剧增大; 涡核径向距离在5~15 m之间, 无量纲尾涡环量随径向距离的增加而缓慢增加; 涡核径向距离在15~18 m之间, 无量纲尾涡环量随径向距离的增加再次快速增加, 说明此时受到平尾涡的影响; 在涡核径向距离18 m之外, 无量纲尾涡环量随径向距离的增加而缓慢增加最终出现下降趋势, 说明此时受到机身的影响。

|

图6 无量纲尾涡环量随径向距离的变化 |

对于中大型客机, 尾涡环量多使用涡核径向距离5~15 m的平均环量来表示, 以机翼后1倍翼展位置截面上的尾涡环量作为Γ0进行无量纲化, 图 7是无量纲尾涡环量随流向距离的变化, 反映出随流向距离的增加, 平均环量缓慢增加进而保持不变。

|

图7 无量纲尾涡环量随流向距离的变化 |

2 不同条件下的尾涡演化机理

2.1 不同马赫数条件的影响

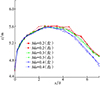

为进一步了解加油机尾涡的分布规律, 满足空中加油时复杂多变的大气条件, 本文在保证加油机不受侧风影响的前提下, 选择3种不同的马赫数(Ma=0.2, 0.3, 0.4)研究尾涡的发展变化情况。

2.1.1 涡核位置

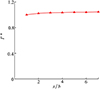

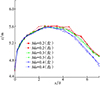

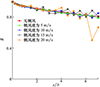

马赫数大小不会影响两涡核对称靠近的变化趋势, 3个马赫数的无量纲涡核间距的变化曲线重合。马赫数大小对两涡核的上升下落趋势有明显影响,图 8是不同马赫数影响下涡核纵向位置随流向距离的变化图, 反映出在尾涡的卷起区不同马赫数下的涡核纵向位置重合, 均呈现上升趋势; 随流向距离增加至3.5倍翼展位置处, 涡核上升至最高点; 在3.5倍翼展位置之后, 涡核纵向位置下降, 并且马赫数越高, 涡核纵向位置越低, 即涡核下落越快, 说明涡核下落速度与马赫数呈正相关。

|

图8 不同马赫数影响下涡核纵向坐标随流向距离的变化 |

2.1.2 涡核半径

图 9是不同马赫数影响下的无量纲涡核半径随流向距离的变化图, 反映出在尾涡成熟区不同马赫数下的涡核半径均随流向距离的增加而增加。在机翼后1倍翼展到3倍翼展的范围内, 不同马赫数的变化曲线基本重合; 随流向距离增加, 马赫数越大, 无量纲涡核半径越大。

|

图9 不同马赫数影响下无量纲涡核半径随流向距离的变化 |

2.1.3 尾涡环量

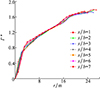

为比较马赫数大小对尾涡强度的影响, 取距涡核5~15 m平均环量作为尾涡环量, 以Ma=0.3机翼后1倍翼展位置截面上的尾涡环量作为Γ0进行无量纲化。图 10为不同马赫数影响下无量纲尾涡环量随流向距离的变化, 反映出马赫数越大, 环量值越大, 尾涡强度越大。

|

图10 不同马赫数影响下无量纲尾涡环量随流向距离的变化 |

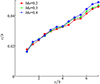

2.2 不同侧风条件的影响

实际空中加油过程中, 侧风等流场环境也会对该过程产生影响, 本文开展不同侧风速度对尾涡分布规律的研究, 侧风速度为0, 5, 10, 15, 20 m/s, 侧风方向向右。

2.2.1 涡核位置

受侧风影响, 左右涡的涡核位置均出现明显右移, 侧风越大, 偏移量越大。本文对不同侧风影响下上风涡涡核位置的变化情况进行分析。

图 11反映了涡核整体的运动变化情况, 图 11a)表明随侧风增大, 左涡核展向坐标右移明显。图 11b)反映出尾涡先向上卷起, 再逐渐下降。在尾涡的卷起区, 左涡核纵向位置变化曲线重合, 上升趋势一致。顺流向到3倍翼展范围内, 无侧风和5 m/s的侧风影响下变化曲线重合, 10, 15, 20 m/s的侧风影响下变化曲线重合, 并且涡核位置高于无侧风的情况。在机翼后3倍翼展位置之后, 5 m/s的侧风相比于无侧风条件下涡核下沉, 说明侧风对尾涡向上卷起有抑制作用, 当侧风速度超过10 m/s时, 较大的侧风速度对尾涡的向上卷起起到促进作用, 此时涡核位置高于无侧风状态, 并且侧风越大, 促进作用越明显。在20 m/s的侧风条件下, 机翼后6倍翼展范围之外, 涡核出现大幅度下沉及右移, 此时翼尖涡与平尾涡融合(见图 12), 翼尖涡快速耗散, 进一步说明侧风对尾涡耗散起促进作用。

|

图11 不同侧风条件下涡核位置随流向距离的变化 |

|

图12 20 m/s侧风条件下尾涡成熟区涡量图 |

图 13是不同侧风条件下无量纲涡核间距随流向距离的变化图。反映出在尾涡的卷起区左右涡核间距均出现明显收缩, 且变化趋势一致。在1倍翼展位置之后无侧风和5 m/s侧风条件下涡核间距减小趋势一致, 10, 15, 20 m/s侧风出现波动, 侧风越大波动幅度越大, 图 12也可以明显看出右涡涡核位置出现左右波动。这是因为侧风加速尾涡耗散, 下风涡的耗散速度更快, 这一阶段湍流起主导作用, 右涡出现变形, 翼尖涡和平尾涡在最近距离处发生连接, 旋涡被破坏。同时, 侧风速度和诱导速度的叠加导致左右翼尖涡周围压力分布不对称, 右涡涡核尺度出现变形, 也导致涡结构被破坏, 尾涡强度迅速降低, 最终进入混乱无序的湍流状态。

|

图13 不同侧风条件下无量纲涡核间距随流向距离的变化 |

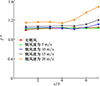

2.2.2 涡核半径

由于下风涡与上风涡相比, 在侧风影响下耗散过快且拉伸明显, 采用平均正圆法计算涡核半径会导致误差过大, 故而选择上风涡对比其在侧风影响下的涡核半径变化情况。

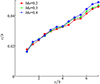

图 14是不同侧风条件下无量纲左涡核半径随流向距离的变化图, 反映出随流向距离增加, 无量纲涡核半径变大, 侧风对涡核半径的增加起促进作用, 且侧风速度越大, 促进作用越明显。当侧风过大为20 m/s时, 超过5倍翼展位置后, 左侧翼尖涡和平尾涡相互干扰过大, 无法提取涡核半径, 说明侧风过大会加速尾涡耗散。

|

图14 不同侧风条件下无量纲左涡核半径随流向距离的变化 |

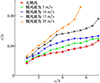

2.2.3 尾涡环量

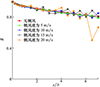

为比较侧风对尾涡强度的影响, 取距涡核5~15 m平均环量作为尾涡环量, 以无侧风时机翼后1倍翼展位置截面上的尾涡环量作为Γ0进行无量纲化。图 15为不同侧风条件下无量纲尾涡环量随流向距离的变化, 反映出随侧风速度增大, 尾涡环量增大, 尾涡强度增大。在尾涡耗散方面, 侧风主要影响尾涡快速衰减开始位置, 侧风越大, 尾涡快速衰减的开始位置越早。而对于侧风较大, 超过10 m/s时, 翼尖涡与垂尾涡在机后5倍翼展位置后出现相互干扰, 此时的翼尖涡平均环量受垂尾涡影响较大, 出现增加趋势。

|

图15 不同侧风条件下无量纲尾涡环量随流向距离的变化 |

3 尾涡危险区域评估

3.1 危险区域划分准则

在空中加油过程中, 当受油机靠近加油机时, 会受到尾涡影响产生滚转力矩, 使受油机姿态失稳, 严重时则会出现事故, 影响空中加油的安全性。

为分析CRM加油机尾涡对受油机的影响, 量化受油机遭遇加油机尾涡时的严重程度, 采用滚转力矩系数(CRM)[16]进行描述。

式中: η, ηy, ηz是无量纲化后的结果;\begin{document}$\eta=\frac{y}{b_{\mathrm{f}} / 2}$\end{document}, y是沿展向的坐标; \begin{document}$\eta_y=\frac{r_y}{b_{\mathrm{f}} / 2}$\end{document}, ry是受油机上的点到涡核的y方向距离; \begin{document}$\eta_z=\frac{r_z}{b_f / 2}$\end{document}, rz是受油机上的点到涡核的z方向距离;Vf是受油机的飞行速度; bf是受油机的翼展; Γ(r)是尾涡环量, 计算方法在本文1.4.3节;CLα是受油机的升力线斜率。

式中,Af是受油机的展弦比。\begin{document}$\frac{c(\eta)}{\bar{c}}$\end{document}是当地弦长与平均气动弦长之比, 利用椭圆分布进行简化, 为

上述公式说明滚转力矩系数与尾涡环量和受油机特征参数相关。该滚转力矩系数公式适用于近似中心遭遇的场景, 也就是受油机的中心与尾涡涡核的距离不超过受油机翼展的25%。对于非近似中心遭遇的场景, 假设受油机距离涡核较远, 尾涡对受油机的诱导滚转力矩减弱, 视为安全区域, 并在后文加以阐述。

针对不同的受油机, 考虑自身稳定性所能提供的最大滚转阻尼力矩系数, 并与进入加油机尾涡后受到的滚转力矩系数进行比较, 划分受油机在加油机后的危险区域。滚转阻尼力矩系数的表达式为

为确保安全, 取上述临界滚转力矩系数的50%作为安全阈值; 当受油机进入加油机尾涡后产生的滚转力矩系数超过安全阈值时, 飞机发生滚转甚至事故, 将这些区域认定为尾涡危险区域。

3.2 危险区域评估结果

选择“捕食者”无人机作为受油机构型, 模型参数如表 3所示。

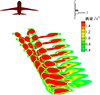

识别到危险区域如图 16所示, 图中黑色区域为尾涡危险区域, 红色为涡核位置。尾涡危险区域的范围以涡核为中心, 上升及下沉趋势与涡核纵向位置的变化一致, 危险区域范围随流向逐渐缓慢增大, 与涡核半径的变化趋势一致。

|

图16 尾涡危险区域示意图 |

当受油机中心与涡核距离大约为25%的受油机翼展时, 计算结果已经为安全区域, 当受油机继续远离涡核, 滚转力矩系数会更小, 说明非近似中心遭遇的场景为安全区域, 与前文假设一致。

如果流场中存在侧风, 尾涡的危险区域也会随侧风方向偏移。图 17是10 m/s侧风条件下尾涡危险区域示意图, 图中反映出受侧风影响, 由机翼扰动流场所产生的危险区域随侧风的变化与涡核的变化趋势一致, 其中右涡比左涡耗散更快, 在机翼后2倍翼展位置处危险区域逐渐消失, 并5倍翼展位置处彻底进入安全区域; 左涡的危险区域逐渐增大, 与涡核半径的变化趋势一致, 这是因为平尾涡与翼尖涡融合, 都会对受油机产生较大的诱导滚转力矩。

|

图17 侧风条件下尾涡危险区域俯视图 |

“捕食者”无人机构型数据

4 结论

本文基于RANS数值模拟方法分析加油机尾涡流场, 选择CRM构型作为加油机, 分析其尾涡的位置和影响范围, 并考虑不同马赫数及侧风条件下尾涡的发展变化情况, 针对尾涡分析结果对受油机在加油机后的危险区域进行划分, 得到如下结果:

1) 增大马赫数不影响涡核展向位置, 但是在下落阶段会使涡核纵向位置更低, 涡核半径变大, 同一流向位置的尾涡环量变大;

2) 侧风使涡核位置出现明显偏移, 侧风越大, 偏移量越大, 下风涡的偏移比上风涡更明显, 侧风较小时, 侧风对尾涡的向上卷起有抑制作用, 当侧风超过10 m/s时, 则会促进尾涡的向上卷起, 并且侧风会使流场内气流速度加快, 促进尾涡结构失稳, 并加速尾涡耗散;

3) 受油机在加油机后的危险区域由滚转力矩系数来进行划分, 滚转力矩系数仅与加油机尾涡环量和受油机特征参数相关, 当滚转力矩系数超出副翼调节范围会使受油机发生翻转, 将超出临界滚转力矩系数的50%的区域视为针对该受油机构型的危险区域, 危险区域的位置变化与涡核位置变化一致, 范围大小和涡核半径的变化趋势一致。

References

- GENG Yansheng, LIAO Zhenrong, XIE Lu, et al. Aerodynamic interference of tanker to receiver based on N-S equation[J]. Advances in Aeronautical Engineering, 2022, 13(3): 137–143. [Article] (in Chinese) [Google Scholar]

- BREITSAMTER C. Wake vortex characteristics of transport aircraft[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2011, 47(2): 89–134. [Article] [Google Scholar]

- WEN Ruiying, LI Pengke, LIU Cong, et al. Investigation of characteristic parameters of aircraft near-field wake vortex based on numerical simulation[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2023, 41(5): 59–67 (in Chinese) [Google Scholar]

- GU Runping, WU Jun, TENG Jingjie, et al. The characteristics of aircraft near-field vortex based on large eddy simulation[J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(3): 1211–1216. [Article] (in Chinese) [Google Scholar]

- LIN Mengda, CUI Guixiang, ZHANG Zhaoshun, et al. Large eddy simulation on the evolution and the fast-time prediction of aircraft wake vortices[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2017, 49(6): 1185–1200. [Article] (in Chinese) [Google Scholar]

- ZHANG Zeyu. Study on the evolution law of aircraft tail vortex and its influence on airport take-off and landing interval under complex conditions[D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2022 (in Chinese) [Google Scholar]

- PAN Weijun, WANG J K, WANG Hao, et al. Study on the influence of a wake vortex on an ARJ21 aircraft using the strip method[J]. Fluid Dynamics & Materials Processing, 2022, 18(5): 1495–1509 [Google Scholar]

- ZHANG Junduo, ZUO Qinghai, LIN Mengda, et al. Numerical simulation on near-field evolution of wake vortices of ARJ21 plane with cross-wind[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(5): 125043 (in Chinese) [Google Scholar]

- WEI Zhiqiang, LI Zhiyuan, LIU Wei. Research on aircraft wake vortex strength dissipation and vortex motion under crosswind impact[J]. Journal of Air Force Engineering University, 2017, 18(6): 27–33 (in Chinese) [Google Scholar]

- PAN Weijun, WANG Jingkai, LUO Yuming, et al. Numerical simulation of aircraft wake vortex LES under crosswind effect[J]. Journal of Xihua University, 2021, 40(6): 13–21 (in Chinese) [Google Scholar]

- LI Dong, XU Ziming, ZHANG Ke. Study on the influence of linear and nonlinear distribution of crosswind on the motion of aircraft wake vortex[J]. Journal of Aerospace Engineering, 2021, 235(14): 1981–1990 [Google Scholar]

- PEREZ-BATLLE Marc, MARCOS Monica, PASTOR Enric. Effects of en-route wake vortex on RPAS operations[C]//6th Single European Sky ATM Research, 2016: 1–7 [Google Scholar]

- GU Runping, DAI Shuwang, WEI Zhiqiang. Wake hazard area assessment based on safety threshold[J]. Journal of Safety and Environment, 2019, 20(5): 1677–1682. [Article] (in Chinese) [Google Scholar]

- WEI Zhiqiang, LI Xiaochen. Evolutionary characteristics of aircraft wake vortices in the upper airspace[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2021, 39(4): 77–84 (in Chinese) [Google Scholar]

- MA Yilong. Study on paired approach wake safety area based on CFD[D]. Deyang: Civil Aviation Flight College of China, 2021 (in Chinese) [Google Scholar]

- VISSCHER Ivan De, WINCKELMANS G, TREVE V. A simple wake vortex encounter severity metric[C]//7th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar, Lisbon, Portugal, 2015 [Google Scholar]

All Tables

All Figures

|

图1 网格示意图 |

| In the text | |

|

图2 x=2b截面处的尾涡云图 |

| In the text | |

|

图3 不同网格下左涡核位置和涡量图 |

| In the text | |

|

图4 涡核位置随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图5 无量纲左涡核半径随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图6 无量纲尾涡环量随径向距离的变化 |

| In the text | |

|

图7 无量纲尾涡环量随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图8 不同马赫数影响下涡核纵向坐标随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图9 不同马赫数影响下无量纲涡核半径随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图10 不同马赫数影响下无量纲尾涡环量随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图11 不同侧风条件下涡核位置随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图12 20 m/s侧风条件下尾涡成熟区涡量图 |

| In the text | |

|

图13 不同侧风条件下无量纲涡核间距随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图14 不同侧风条件下无量纲左涡核半径随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图15 不同侧风条件下无量纲尾涡环量随流向距离的变化 |

| In the text | |

|

图16 尾涡危险区域示意图 |

| In the text | |

|

图17 侧风条件下尾涡危险区域俯视图 |

| In the text | |

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.